您现在的位置:新闻首页>丝路智库

智库专家:开创新时代“一带一路学”迫在眉睫

上海外国语大学丝路战略研究所所长马丽蓉教授

“越懂丝绸之路和中华文明成长史,就越知道‘一带一路’对中华民族百年复兴的重要性。”6月1日,上海外国语大学丝路战略研究所所长、人大重阳高级研究员马丽蓉教授在“一带一路学暨全球丝路学派的理论溯源”报告会上指出,“一带一路学”是脚底板下走出来的学问;开辟新时代“一带一路学”迫在眉睫,而出路在破立并举原则指导下实现振兴。

开创“一带一路学”新时代迫在眉睫

马丽蓉教授重点阐述了丝路学的百年变迁史,并强调丝路学无论是从概念、理论还是方法及表达上都是被西方的话语体系主导。而西方目前对“一带一路”呈现的分歧性认知,折射出丝路学已经进入话语权博弈新阶段,中国学者构建“一带一路学”迫在眉睫。

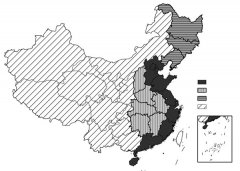

马丽蓉指出,丝路学在百年变迁中形成了欧洲学派,美国学派,中国学派以及俄罗斯、中亚、日本、韩国等影响较大的研究重镇。自20世纪前期开始,中国学派的崛起将全球丝路学研究带入历史新阶段,相继产生了敦煌学、吐鲁番学、西域学、郑和学、长安学等分支学派。马丽蓉坦言,“如果说欧洲学派是开拓者,美国学派是现在的领跑者和主导者,中国学派目前则是碎片化的。”

“一带一路学”是脚底板下走出来的学问

谈及全球丝路学派的理论溯源时,马丽蓉教授将其归总为“3·2·1·1”。“3”是三大理论。她指出,中外学者不断探索丝路多元文明的交往规律,丝路伙伴关系的相处之道,以及丝路难题的破解之策,故而形成了由文明交往理论、国际关系理论与全球治理理论组成的丝路学研究的学科基石。“2”是双核特质。即学术性与实践性相结合,一面做学问,一面做调研。研究丝路与行走丝路双轨并举。两个“1”分别是主题和研究范式。

马丽蓉强调,丝路学聚焦于中国与世界的关系。“越懂丝绸之路和中华文明成长史,越知道‘一带一路’对中华民族百年复兴的重要性。对西方某些少数政客来说,越懂丝绸之路之于中国,就越怕‘一带一路’之于中国,这是学术研究的朴素主题”。并指出,“一带一路学”是脚底板下走出来的学问,它必须走在丝路上,到丝路上才能发现问题,分析问题,研究问题。

破立并举振兴中国丝路学

丝路学和一带一路学,两者有着什么样的关联?马丽蓉指出,两者是相通的。因为中国丝路学振兴,最具实际的行动就是做“一带一路学”。构建“一带一路学”不是抛弃丝路学另起炉灶之举,是在破立并举原则指导下振兴中国丝路学之举。

今年1月份,《人民日报》发表人大重阳执行院长王文署名文章并指出,“一带一路”是多年来中国第一个如此大范围地引领世界学术风尚、设置全球议程的话语概念,不妨尽快设立“一带一路学”。中国人民大学国际关系学院教授、重阳金融研究院高级研究员王义桅也曾多次呼吁,“一带一路”建设需要有理论支撑。他说,没有理论支撑的“一带一路”很难讲好中国故事,而这种理论体系只能是创新的。

凝聚“一带一路”学中国智库力量

“基于‘一带一路学’,中国人必将站在历史的新制高点,进一步把握时代潮流,更加有定力、有底气、有思想地用中国自己的理论范式和话语体系影响与改变世界。”如王文所言,近年来,中国人民大学作为中国人文社会科学高等教育领域的一面旗帜在此进程中表现卓越。

5月23日,中国人民大学丝路学院揭牌仪式在苏州举行。这是学校积极配合国家“一带一路”倡议、落实教育部推进共建“一带一路”教育行动的重要举措。人大重阳执行院长王文在会上发布首期研究报告《构建“一带一路”学——全球丝路学派的理论溯源与时代呼唤》。报告指出,在“一带一路”赢得国际社会广泛关注与积极响应之际,中国智库的群体性崛起成为当今中国丝路学研究热的重要组成部分,但也存在如“重经、轻理、少文”的学科分布失衡、政策解读多于理论构建、学理性研究缺乏实地调研的支撑、区域宏观研究多于国别微观剖析、问题导向型研究难脱避重就轻的干扰、因国施策的智库报告亟待补进等诸多问题。报告指出,对丝路学进行全面、系统的研究非常必要,“一带一路”成为单独学科的条件也逐步成熟。(中宏网记者 王镜榕)

(鸣谢:人大重阳供图)

下一篇:丝路大V北京行 见识中国高科技

- 凡本网注明"来源:一带一路新闻网的所有作品,版权均属于中一带一路新闻网,转载请必须注明中一带一路新闻网,http://www.beltandroadnews.com/。违反者本网将追究相关法律责任。

- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。