您现在的位置:新闻首页>丝路人文

丝绸之路的历史(二)

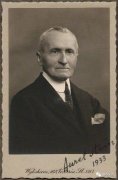

马尔克·奥莱尔·斯坦因 (Marc Aurel Stein,1862~1943)

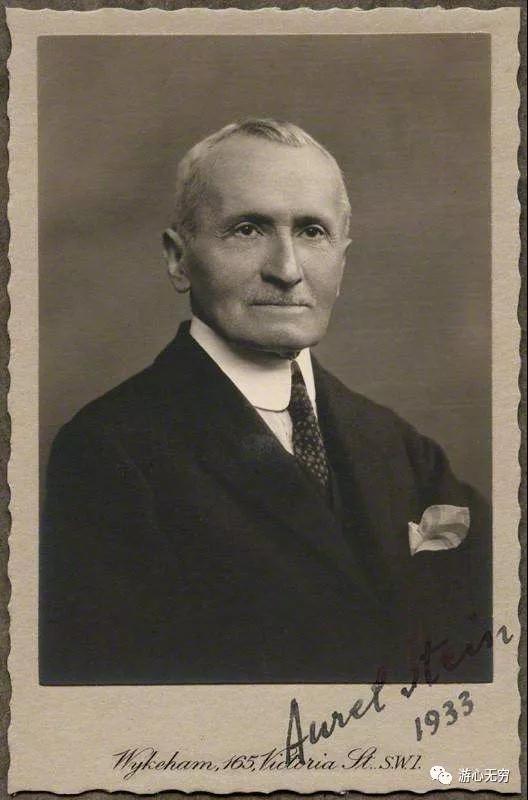

说起丝绸之路,就不能不提另外两位跟斯文赫定基本同时代的探险家。一位是来自英国的斯坦因,另一位是来自法国的伯希和。斯文赫定的角色定位是探险家和地理学家,他不做考古发掘,也不懂古代文字和语言。斯坦因和伯希和则更多的是学者。斯坦因以考古发掘见长,伯希和则是各种古代语言的专家。斯坦因从1900年起,在三十年间曾经四次来新疆甘肃考古,其中以第二次收获最丰,因为他是第一个从敦煌藏经洞买走大量文书的人。伯希和则只来过一次,而且在斯坦因之后到达敦煌。但因为他汉语非常溜,一次性把敦煌藏经洞里最有价值的文书都拿走了。

保罗·伯希和(Paul Pelliot,1878-1945)

正是由于斯文赫定、斯坦因、伯希和及其他探险家、考古学家以及语言文字专家的工作,我们对丝绸之路的了解越来越深入,同时也让丝绸之路的概念越来越明确。

这条路从长安出发,向西抵达兰州后折向西北,沿河西走廊抵达敦煌,从敦煌可以沿塔克拉玛干沙漠南缘经若羌、且末、民丰、和田到喀什,也可以沿沙漠北缘经吐鲁番、焉耆、库车、阿克苏、巴楚到喀什。从喀什再向西进入中亚,这里最重要的两座城市是今乌兹别克斯坦境内的撒马尔罕和布哈拉,相当于中亚的长安和洛阳。再往西,比如土库曼斯坦境内的梅尔夫就属于伊朗的霍拉桑地区,而不在狭义的丝绸之路研究的范围之内了。但今天丝绸之路又有所扩大,已经不限于上述的新疆中亚地区,而是涵盖几乎全部欧亚非大陆的陆路和海上交通线。

丝绸之路之所以如此受欢迎,因为它是一个很成功的宣传语。一说丝绸之路,人们脑海中立刻浮现出长长的驼队,载着丝绸香料以及深目高鼻卷发碧眼的异国商人,伴着悠扬的驼铃声在沙漠中缓缓前行。这是一幅多么温馨的画面!它暗示着古代文明之间的交流主要靠商贸在民间以和平的方式进行,随着贸易流通,各种思想、文化也得以交融。但这一美好的愿望并不符合历史的真实。从古至今,在人类历史的各个角落,都是政治因素在起主导作用,所谓的丝绸之路也不例外。

我们选取了丝路上的七个遗址,大致按照时间顺序排列,考察该遗址出土的各种文物与文书,结合传世的历史记载,来还原丝路真实的图景。

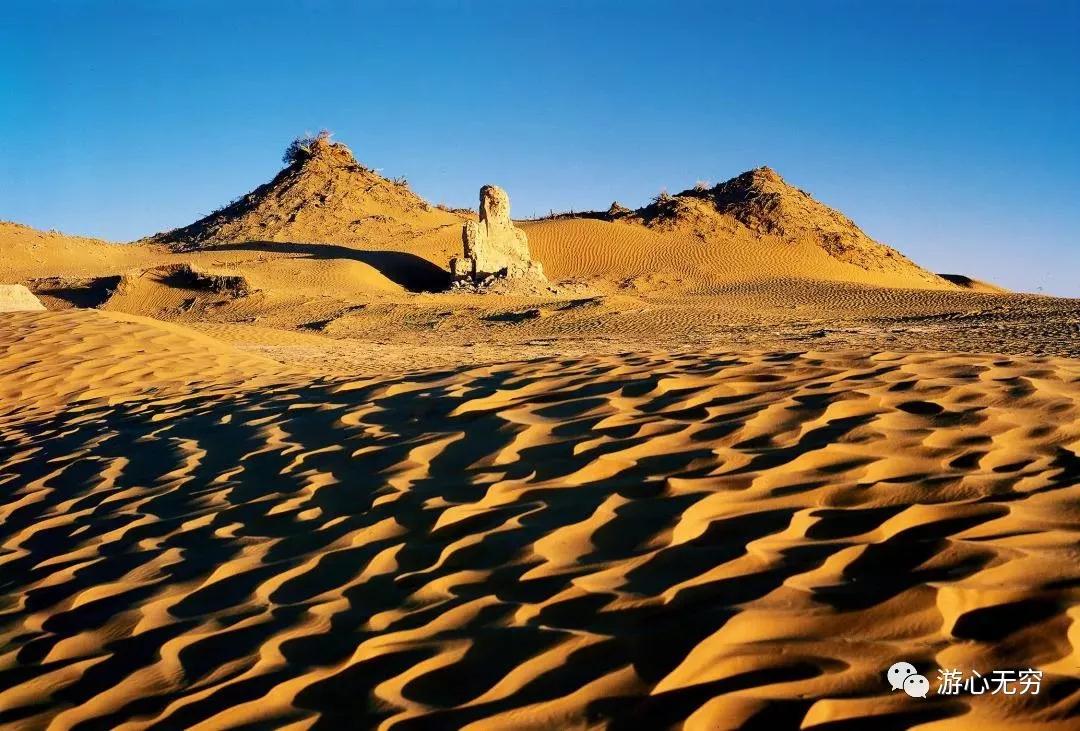

—— 楼 兰 ——

“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。” 对于王昌龄及其后的无数的中国人来说,楼兰只是一个虚无缥缈的象征,似乎只存在于传说中。但1900年的一把铲子让传说中的楼兰现了原形。这一年三月,斯文赫定沿着孔雀河考察时发现他的维族助手把铁铲被忘在前一天的营地了,他不得已让他回去找铲子,不成想此人偶然发现了另外一个遗址,还带回了几件精美的木雕。斯文赫定立即返回去发掘,找到了很多西晋时期的汉文的纸文书和木简,其中出现了“楼兰”二字。之后的研究表明,此处即是古代楼兰。

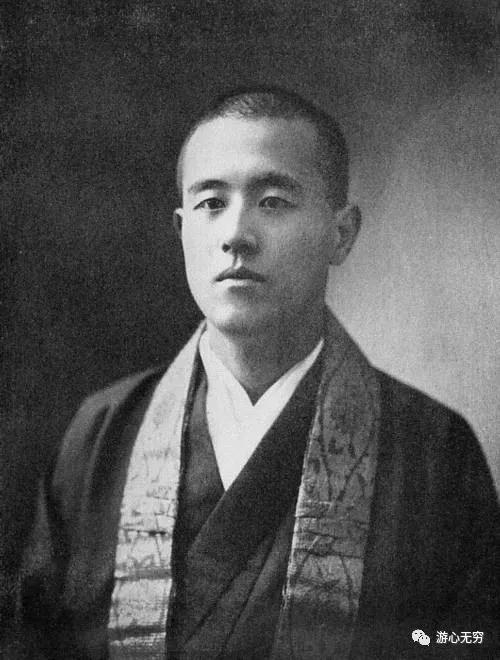

橘瑞超(Tachibana Zuicho, 1890—1968)

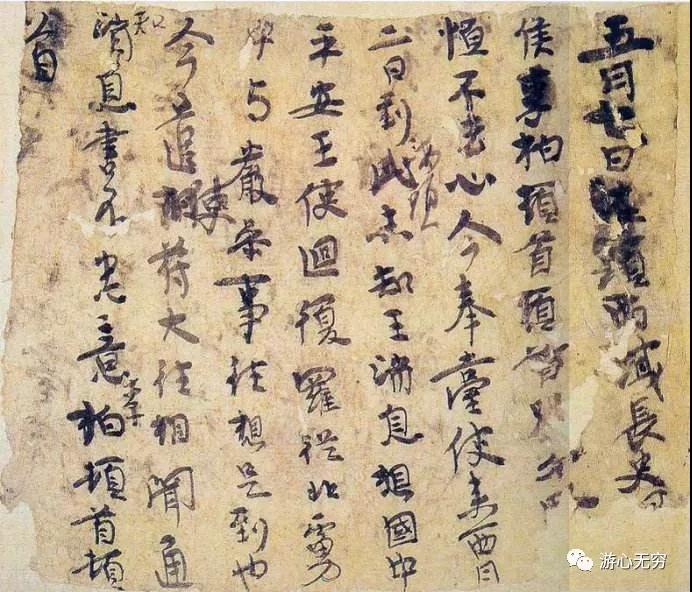

后来斯文赫定和斯坦因都在楼兰进行过更深入的发掘,不过楼兰出土的最重要文书《李柏文书》却是被一位19岁的日本小和尚橘瑞超找到的。橘瑞超是日本净土真宗西本愿寺派掌门人大谷光瑞的徒弟,他名字中的瑞字便来自其师父。1908年受师父指派,橘瑞超来到新疆探查。师父大谷光瑞则留在日本招待来访的斯文赫定。主客把酒言欢之间大谷光瑞得知了楼兰的经纬度,并立刻给橘瑞超拍电报,指挥他前往楼兰遗址挖掘。橘瑞超根据指示来到楼兰,在已经被斯文赫定和斯坦因挖过好几遍的遗址中寻找文物,几天下来也没什么收获。终于在第五天,橘瑞超从著名的西域长史官衙“三间房”的墙缝里找到了一个纸团,这就是著名的《李柏文书》。李柏是五胡十六国时代定都在今天甘肃武威的前凉张氏政权的西域长(zhǎng)史,统管西域地区。《晋书》里记载李柏攻击占据高昌(今吐鲁番)控制西域北道的叛将赵贞失败,前凉王张骏没有深究。《李柏文书》则是李柏在发动进攻前写给位于高昌以西的焉耆王的信件草稿,目的是安抚焉耆王,让他不要恐慌也不要跟赵贞一起造反。由于事关重大,李柏反复斟酌措辞,几易其稿,《李柏文书》就是其中废弃的两稿。这件文书跟传世史书相互映照,反映了楼兰的政治生活在很大程度上还是受控于远在甘肃的政治中心。

《李柏文书》

除了《李柏文书》楼兰还出土了700多件汉文文书,写在木简或纸上。其中记载的是驻守在楼兰的中国军队的生活。从汉朝开始在西域屯田戍守,类似今天的新疆建设生产兵团,军队驻扎在西域,自己种地生产粮食。文书显示,楼兰的军队耕种大麦、小麦和小米,使用牛马等牲畜,还雇佣当地人耕地。政府规定每名士兵每天领一斗两升谷子,有时军队屯田所得并不足以支付士兵粮饷,官员便用敦煌或凉州拨发下来的军饷从当地人手中购粮。因为丝绸相对来说重量轻价值高,运输成本低,因此军饷大多是以绢帛的形式发放。斯坦因在楼兰还找到了一匹平纹素绢,证明了当时绢帛曾用作通货。士兵领了军饷,便在当地购买粮食和衣物,给当地经济注入活力。军队在西域戍守,政府从内地向当地军队拨款,以绢帛的形式注入大量现金,并转化为当地消费。直到唐朝这一直是西域经济主要模式。换句话说,正是靠着中央政府的资金输入和供给,西域经济贸易才发达起来。

尼雅遗址

在楼兰以西,今新疆民丰县以北的沙漠中,有一座年代大体与楼兰相仿的遗址,尼雅。斯坦因四次中亚探险都曾来这里挖掘,找到了大量的佉(qù)卢文文书以及少量汉文木简,并据此将尼雅遗址比对为《汉书》中记载的精绝国。相对于楼兰,尼雅更多体现了印度文化的影响。比如这里通行的文字是佉卢文,用这种文字书写的语言是建陀罗语,二者都来自于印度次大陆的西北部贵霜帝国,其核心区位于今阿富汗、巴基斯坦一带。但是尼雅文书的语言文字来自印度西北并不意味着精绝国的人都来自印度西北,讲建陀罗语。实际上,从尼雅出土文书中的人名判断,当地人有自己的语言,并不讲建陀罗语,只不过当地没有自己的文字传统,并不会书写,而是整体引入了印度的书写传统以及官僚运作机制。根据日本学者赤松明彦的研究,佉卢文文书依照其内容不同,写在不同的材质上。比如紧急命令写在皮革上,正式而冗长的命令则写在两块楔形木板上,把两块木板有字的一面相对捆住,在加泥封再盖印。不同的文书还遵循各自的格式和套语。这跟印度古代孔雀王朝的统治术专著《政事论》中描述的情形很类似。

尼雅遗址 · 窣堵波

之前认为贵霜王朝曾直接统治过尼雅,因此语言文字连同其文书传统才得以传来。但现在学者们更倾向于认为贵霜从未统治过这里,但一批印度人不知出于何种目的来到了尼雅。除印度文书的传统之外,他们还给尼雅带来了佛教。如今尼雅遗址最醒目的建筑遗存就是一座巨大的窣堵波,即原始佛塔。尼雅文书中也不乏佛教徒的身影。

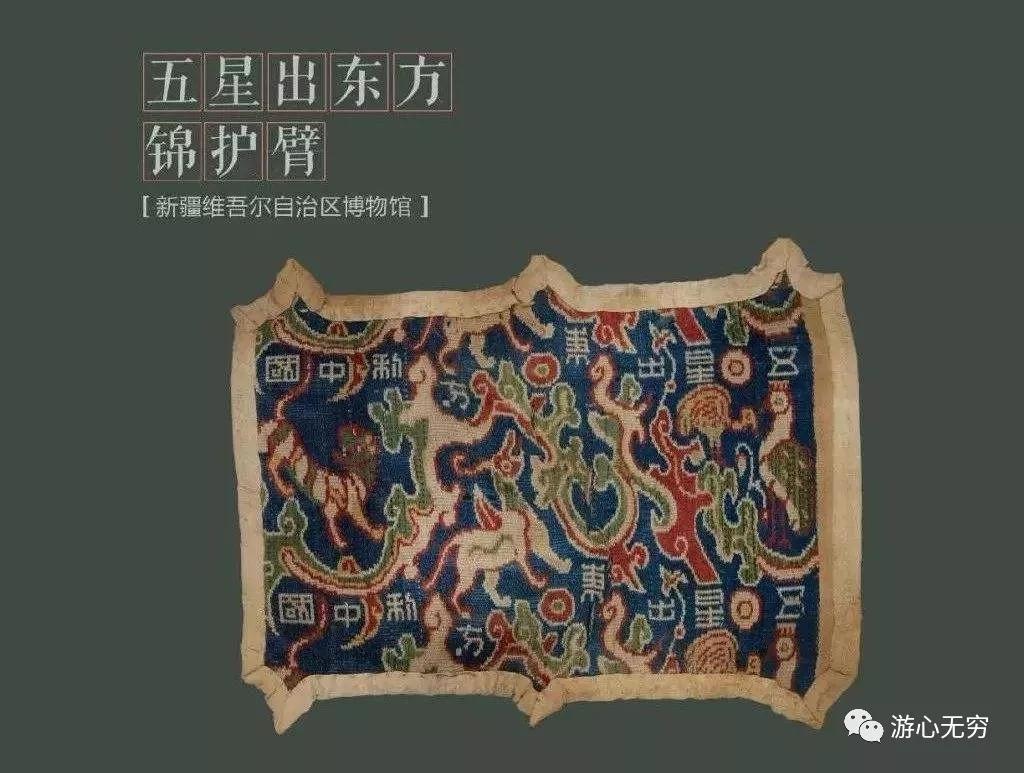

五星出东方利中国

汉文化在尼雅的影响更多体现在物质文化方面。1959年,新疆考古学家深入沙漠,在尼雅附近发现了一幅巨大的棺材,中有一男一女,身着精美的锦缎,织有“延年益寿大宜子孙”八个汉字。1995年的中日联合考古队则发现了更多类似的织物,包括一块蜀锦,上织“五星出东方利中国”,以及一床锦被,上织“王侯合昏千秋万岁宜子孙”。这些文物明显产自中国,因为尼雅当地没有能织出如此复杂图案的织布机。不过在尼雅遗址中确实发现了蚕茧和桑树种子,证明养蚕技术已经传到了尼雅。

鎏金铜蚕

公元四世纪,由于沙漠化加剧,楼兰城最终被废弃。西域南道不复往日的繁荣,人们转而取到塔克拉玛干沙漠北缘。这一地区最重要的绿洲就是我们下一个目的地:龟兹。

(待续)

上一篇:丝路美食——印度篇

下一篇:丝路延伸的终点——荷兰

- 凡本网注明"来源:一带一路新闻网的所有作品,版权均属于中一带一路新闻网,转载请必须注明中一带一路新闻网,http://www.beltandroadnews.com/。违反者本网将追究相关法律责任。

- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。